下载高清试卷

【2021-2022学年山东省济宁市兖州区九年级(上)期末语文试卷】-第1页

试卷格式:2021-2022学年山东省济宁市兖州区九年级(上)期末语文试卷.PDF

试卷热词:最新试卷、2021年、山东试卷、济宁市试卷、语文试卷、九年级上学期试卷、期末试卷、初中试卷

扫码查看解析

试卷题目

1.阅读下面的文字,完成问题。

读书实在是一种享受。捧着一本书,坐在一隅,有时真把自己融入书中。无论是面对莎士比亚还是托尔斯泰,我都不会感到自己的渺小,而是与他们平等地交流思想。透过书藉的窗口,我看到了一代文豪的内心世界、资产阶级的虚伪及贵族的腐化堕落,还有《变色龙》中契诃夫对人性入木三分的刻画,《说和做》中闻一多视死如归的英雄气概。

让我们与书为伴,在作家纤细的笔触中,汲取养料,消除蒙昧,洗涤心灵,濡养精神……

做笔记是读书的重要方法,①顾颉刚先生一生治学,勤于做笔记,六十余年积累笔记近百册。②蔡元培晚年总结自己读书多年却“没什么成就”,原因之一是“不能勤笔”。③可见,对于治学之人,做笔记是读书应有的步骤。④前人读书治学,多有做笔记的习惯,学问也常常从笔记中得来。⑤钱锺书读书也爱做笔记,单是外文笔记就达两百多本。

(1)文中字形和加点字的注音,全都正确的一项是

A.一隅(ǒu) 堕落(duó) 渺小

B.契诃夫(hē) 气概(gài) 书藉

C.纤细(xiān) 汲取(jí) 笔触

D.蒙昧(wèi) 洗涤(dí) 濡养

(2)下列说法不正确的一项是

A.“读书实在是一种享受。”一句的主干为:读书是享受。

B.“无论是面对莎士比亚还是托尔斯泰,我都不会感到自己的渺小。”一句关联词语使用正确。

C.“渺小”“虚伪”“蒙昧”“享受”四个词语的感情色彩相同。

D.“汲取养料”“腐化堕落”“英雄气概”三个短语的结构类型分别是:动宾短语、并列短语、偏正短语。

(3)文段中画横线部分语序不当,排列最恰当的一项是

A.①⑤②④③

B.④①⑤②③

C.①⑤③②④

D.④①⑤③②

读书实在是一种享受。捧着一本书,坐在一隅,有时真把自己融入书中。无论是面对莎士比亚还是托尔斯泰,我都不会感到自己的渺小,而是与他们平等地交流思想。透过书藉的窗口,我看到了一代文豪的内心世界、资产阶级的虚伪及贵族的腐化堕落,还有《变色龙》中契诃夫对人性入木三分的刻画,《说和做》中闻一多视死如归的英雄气概。

让我们与书为伴,在作家纤细的笔触中,汲取养料,消除蒙昧,洗涤心灵,濡养精神……

做笔记是读书的重要方法,①顾颉刚先生一生治学,勤于做笔记,六十余年积累笔记近百册。②蔡元培晚年总结自己读书多年却“没什么成就”,原因之一是“不能勤笔”。③可见,对于治学之人,做笔记是读书应有的步骤。④前人读书治学,多有做笔记的习惯,学问也常常从笔记中得来。⑤钱锺书读书也爱做笔记,单是外文笔记就达两百多本。

(1)文中字形和加点字的注音,全都正确的一项是

A.一隅(ǒu) 堕落(duó) 渺小

B.契诃夫(hē) 气概(gài) 书藉

C.纤细(xiān) 汲取(jí) 笔触

D.蒙昧(wèi) 洗涤(dí) 濡养

(2)下列说法不正确的一项是

A.“读书实在是一种享受。”一句的主干为:读书是享受。

B.“无论是面对莎士比亚还是托尔斯泰,我都不会感到自己的渺小。”一句关联词语使用正确。

C.“渺小”“虚伪”“蒙昧”“享受”四个词语的感情色彩相同。

D.“汲取养料”“腐化堕落”“英雄气概”三个短语的结构类型分别是:动宾短语、并列短语、偏正短语。

(3)文段中画横线部分语序不当,排列最恰当的一项是

A.①⑤②④③

B.④①⑤②③

C.①⑤③②④

D.④①⑤③②

2.下列句子中没有语病的一项是( )

- A. 加强劳动教育,是为了培养学生的吃苦耐劳、团结协作,树立正确的人生观和价值观。

- B. 随着“复兴号”高铁最高时速提至350公里,标志着我国高铁技术已达到世界顶峰。

- C. 科学防控新冠肺炎疫情,重点在于早隔离、早治疗、早发现、早报告。

- D. 为中国人民谋幸福,为中华民族谋复兴,是中国共产党人的初心和使命。

3.下列文学文化常识说法正确的一项是( )

- A. 《庄子》是道家经典著作。《礼记》是战国至秦汉间儒家论著的汇编,相传是东汉经学家戴圣编纂的。

- B. 铭,古代刻在器物上用来警诫自己或者称述功德的文字,后来成为一种文体。《小石潭记》桃花源记》都以“记”为名,在古代都属“杂记体”,但写法各不相同。

- C. 《就英法联军远征中国致巴特勒上尉的信》的作者莫泊桑和《我的叔叔于勒》的作者雨果都是法国作家。

- D. 老莱娱亲、卧冰求鲤、伯牙鼓琴、黄香温席,都是孝心故事。

4.阅读下面两则古文,完成问题。

【甲】余幼时即嗜学。家贫,无从致书以观,每假借于藏书之家,手自笔录,计日以还。天大寒,砚冰坚,手指不可屈伸,弗之怠。录毕,走送之,不敢稍逾约。以是人多以书假余,余因得遍观群书。既加冠,益慕圣贤之道。……至舍,四支僵劲不能动,媵人持汤沃灌,以衾拥覆,久而乃和。寓逆旅,主人日再食,无鲜肥滋味之享。同舍生皆被绮绣,戴朱缨宝饰之帽,腰白玉之环,左佩刀,右备容臭,烨然若神人;余则细袍敝衣处其间,略无慕艳意,以中有足乐者,不知口体之奉不若人也。盖余之勤且艰若此。今虽耄老,未有所成,犹幸预君子之列,而承天子之宠光,缀公卿之后,日侍坐备顾问,四海亦谬称其氏名,况才之过于余者乎?

今诸生学于太学,县官日有廪稍之供,父母岁有裘葛之遗,无冻馁之患矣;坐大厦之下而诵诗书,无奔走之劳矣;有司业、博士为之师,未有问而不告、求而不得者也;凡所宜有之书,皆集于此,不必若余之手录,假诸人而后见也。其业有不精,德有不成者,非天质之卑,则心不若余之专耳,岂他人之过哉?

(选自宋濂《送东阳马生序》)【乙】宋学士濂,洪武①中以文学承宠渥②最久,后以老致仕③,每值万寿节④则来京贺,上与宴,恩数犹洽⑤。一日,与登文楼,楼峻,陟⑥级踬⑦焉。上曰:“先生老矣,明年可无来。”濂稽首⑧谢。至明年万寿节前数日,上曰:“宋先生其来乎?”盖忘前语也。久之不至,曰“其阻风乎?”使使视之江口,不至。曰:“其有疾乎?”使使视之家,濂方与乡人会饮赋诗。上闻大怒,命即其家斩之。已而,入宫。上食,孝慈⑨命左右置蔬膳于侧,上问:“后何为食蔬?”曰:“闻宋先生今日赐死,故为蔬食,以资冥福⑩。”上感悟,遽起,命驾前双马驰赦之,曰:“不及罪死。”会前使阻风钱塘江,稍得延,后使至则已绑至市矣,宣诏得免。久之,其孙慎⑪获罪,复执来京,将杀之。后复力救曰:“田舍翁请一先生尚有终始濂教太子诸王可无师傅之恩?且濂居家,必不知情。”乃免。

(选自明•王整《王文恪公笔记》)【注】①洪武:明太祖(朱元璋)年号。②宠渥:皇帝的宠爱与恩泽。③致仕:交还官职,即辞官。④万寿节:古代君主的生日。⑤恩数犹洽:依然蒙受皇恩。⑥陟:登。⑦踬:跌倒。⑧稽首:跪拜礼,常为臣子拜见君主时所用。⑨孝慈:即孝慈皇后,明太祖朱元璋的结发妻子。⑩冥福:迷信的人指死者在阴间所享之福。⑪慎:人名,指宋慎。

(1)下列加点词的解释有误的一项是

A.主人日再食 食:粮食,食物

B.犹幸预君子之列 君子:这里指有官位的人

C.上感悟,遽起 遽:立即,匆忙

D.孝慈命左右置蔬膳于侧 左右:侍从,近旁的人

(2)下列加点词的意义和用法相同的一项是

A.每假借于藏书之家 燕、赵、韩、魏闻之,皆朝于齐

B.以中有足乐者 以资冥福

C.况才之过于余者乎 命即其家斩之

D.其有疾乎 其真无马邪

(3)下列对文本的分析不正确的一项是

A.“序”和“笔记”都是古代的一种文体,甲文中的“序”是临别赠言性质的文字,乙文中的“笔记”则是随笔记录之言,属野史类史学体裁。

B.甲文宋濂详细讲述了自己年轻时借书求师之难、奔走之劳、生活之苦,目的是勉励后辈要珍惜良好的学习条件,专心治学。

C.乙文朱元璋在孝慈皇后的劝谏下,两次免了宋濂的死罪。孝慈皇后前后两次劝谏的方式如出一辙。

D.甲文以记叙为主,兼以议论,对比鲜明,很有说服力;乙文主要通过对朱元璋的语言、动作描写,生动传神地刻画了他复杂的性格。

(4)用现代汉语翻译下列句子。

其业有不精,德有不成者,非天质之卑,则心不若余之专耳,岂他人之过哉?

(5)请用“/”为下面句子断句(标两处)。

田 舍 翁 请 一 先 生 尚 有 终 始 濂 教 太 子 诸 王 可 无 师 傅 之 恩?

【甲】余幼时即嗜学。家贫,无从致书以观,每假借于藏书之家,手自笔录,计日以还。天大寒,砚冰坚,手指不可屈伸,弗之怠。录毕,走送之,不敢稍逾约。以是人多以书假余,余因得遍观群书。既加冠,益慕圣贤之道。……至舍,四支僵劲不能动,媵人持汤沃灌,以衾拥覆,久而乃和。寓逆旅,主人日再食,无鲜肥滋味之享。同舍生皆被绮绣,戴朱缨宝饰之帽,腰白玉之环,左佩刀,右备容臭,烨然若神人;余则细袍敝衣处其间,略无慕艳意,以中有足乐者,不知口体之奉不若人也。盖余之勤且艰若此。今虽耄老,未有所成,犹幸预君子之列,而承天子之宠光,缀公卿之后,日侍坐备顾问,四海亦谬称其氏名,况才之过于余者乎?

今诸生学于太学,县官日有廪稍之供,父母岁有裘葛之遗,无冻馁之患矣;坐大厦之下而诵诗书,无奔走之劳矣;有司业、博士为之师,未有问而不告、求而不得者也;凡所宜有之书,皆集于此,不必若余之手录,假诸人而后见也。其业有不精,德有不成者,非天质之卑,则心不若余之专耳,岂他人之过哉?

(选自宋濂《送东阳马生序》)【乙】宋学士濂,洪武①中以文学承宠渥②最久,后以老致仕③,每值万寿节④则来京贺,上与宴,恩数犹洽⑤。一日,与登文楼,楼峻,陟⑥级踬⑦焉。上曰:“先生老矣,明年可无来。”濂稽首⑧谢。至明年万寿节前数日,上曰:“宋先生其来乎?”盖忘前语也。久之不至,曰“其阻风乎?”使使视之江口,不至。曰:“其有疾乎?”使使视之家,濂方与乡人会饮赋诗。上闻大怒,命即其家斩之。已而,入宫。上食,孝慈⑨命左右置蔬膳于侧,上问:“后何为食蔬?”曰:“闻宋先生今日赐死,故为蔬食,以资冥福⑩。”上感悟,遽起,命驾前双马驰赦之,曰:“不及罪死。”会前使阻风钱塘江,稍得延,后使至则已绑至市矣,宣诏得免。久之,其孙慎⑪获罪,复执来京,将杀之。后复力救曰:“田舍翁请一先生尚有终始濂教太子诸王可无师傅之恩?且濂居家,必不知情。”乃免。

(选自明•王整《王文恪公笔记》)【注】①洪武:明太祖(朱元璋)年号。②宠渥:皇帝的宠爱与恩泽。③致仕:交还官职,即辞官。④万寿节:古代君主的生日。⑤恩数犹洽:依然蒙受皇恩。⑥陟:登。⑦踬:跌倒。⑧稽首:跪拜礼,常为臣子拜见君主时所用。⑨孝慈:即孝慈皇后,明太祖朱元璋的结发妻子。⑩冥福:迷信的人指死者在阴间所享之福。⑪慎:人名,指宋慎。

(1)下列加点词的解释有误的一项是

A.主人日再食 食:粮食,食物

B.犹幸预君子之列 君子:这里指有官位的人

C.上感悟,遽起 遽:立即,匆忙

D.孝慈命左右置蔬膳于侧 左右:侍从,近旁的人

(2)下列加点词的意义和用法相同的一项是

A.每假借于藏书之家 燕、赵、韩、魏闻之,皆朝于齐

B.以中有足乐者 以资冥福

C.况才之过于余者乎 命即其家斩之

D.其有疾乎 其真无马邪

(3)下列对文本的分析不正确的一项是

A.“序”和“笔记”都是古代的一种文体,甲文中的“序”是临别赠言性质的文字,乙文中的“笔记”则是随笔记录之言,属野史类史学体裁。

B.甲文宋濂详细讲述了自己年轻时借书求师之难、奔走之劳、生活之苦,目的是勉励后辈要珍惜良好的学习条件,专心治学。

C.乙文朱元璋在孝慈皇后的劝谏下,两次免了宋濂的死罪。孝慈皇后前后两次劝谏的方式如出一辙。

D.甲文以记叙为主,兼以议论,对比鲜明,很有说服力;乙文主要通过对朱元璋的语言、动作描写,生动传神地刻画了他复杂的性格。

(4)用现代汉语翻译下列句子。

其业有不精,德有不成者,非天质之卑,则心不若余之专耳,岂他人之过哉?

(5)请用“/”为下面句子断句(标两处)。

田 舍 翁 请 一 先 生 尚 有 终 始 濂 教 太 子 诸 王 可 无 师 傅 之 恩?

5.阅读下面这首词,按要求答题。

行香子•树绕村庄

秦观

树绕村庄,水满①陂塘。倚东风、豪兴徜徉。小园几许,收尽春光。有桃花红,李花白,菜花黄。

远远围墙,隐隐茅堂。②飏青旗、流水桥旁。偶然乘兴、步过东冈。正莺儿啼,燕儿舞,蝶儿忙。

【注】①陂(bēi)塘:池塘。②飏(yáng):飞扬,飘扬。

(1)填空:这首词随作者的 展开景物描写,作者笔下的景色具有 、 的特点。

(2)这首词的白描手法历来为人称道,请简要分析。

行香子•树绕村庄

秦观

树绕村庄,水满①陂塘。倚东风、豪兴徜徉。小园几许,收尽春光。有桃花红,李花白,菜花黄。

远远围墙,隐隐茅堂。②飏青旗、流水桥旁。偶然乘兴、步过东冈。正莺儿啼,燕儿舞,蝶儿忙。

【注】①陂(bēi)塘:池塘。②飏(yáng):飞扬,飘扬。

(1)填空:这首词随作者的 展开景物描写,作者笔下的景色具有 、 的特点。

(2)这首词的白描手法历来为人称道,请简要分析。

6.补出下列句子中的空缺部分。

(1) ,病树前头万木春。(刘禹锡《酬乐天扬州初逢席上见赠》)

(2)但愿人长久, 。(苏轼《水调歌头》)

(3)伤心秦汉经行处, 。(张养浩《山坡羊•潼关怀古》)

(4)吾视其辙乱, ,故逐之。(《曹刿论战》)

(5)诗人常使用以乐景写哀情的手法,如温庭筠的《商山早行》中“ , ”的两句,写出了在征途中回忆梦境,表达出浓浓的思乡之情。

(1) ,病树前头万木春。(刘禹锡《酬乐天扬州初逢席上见赠》)

(2)但愿人长久, 。(苏轼《水调歌头》)

(3)伤心秦汉经行处, 。(张养浩《山坡羊•潼关怀古》)

(4)吾视其辙乱, ,故逐之。(《曹刿论战》)

(5)诗人常使用以乐景写哀情的手法,如温庭筠的《商山早行》中“ , ”的两句,写出了在征途中回忆梦境,表达出浓浓的思乡之情。

7.语文实践活动

阅读以下两则材料按要求完成任务。

【材料一】

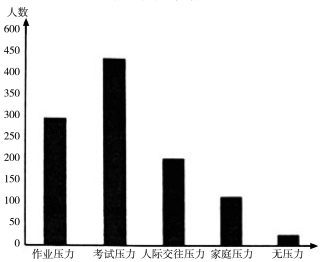

某校发现九年级部分学生最近有较大压力,为具体了解他们的压力状况,对全年级500名学生进行了问卷调查,并根据调查结果形成了如下统计图:

【材料二】

袁隆平是我国研究与发展杂交水稻的开创者,也是世界上第一个成功利用水稻优势的科学家,被誉为“杂交水稻之父”。

他常说自己有两个梦想,一是“禾下乘凉梦”,二是“杂交水稻覆盖全球梦”。为了圆梦,袁隆平一生致力于杂交水稻技术的研究、应用与推广,长期奋战在农业第一线。

袁隆平顶着来自西方权威学者“搞杂交水稻是对遗传学的无知”的指责和压力进行实验研究。实验的第一步就是寻找雄性不育的水稻植株,而这犹如大海捞针。更让人始料不及的是,在研究过程中700多株珍贵的实验秧苗,一夜之间全部被人为毁坏。但是袁老迎难而上扛住了重重压力。20多年时间里,他和团队一起开展超级杂交稻攻关,接连实现了大面积示范每公顷10.5吨、12吨、13.5吨、15吨的目标。2020年,又实现了年亩产稻谷3000斤的攻关目标。

“人就像种子,要做一粒好种子”,这是袁隆平院士生前常说的一句话。

摘自《人民日报》2021年5月23日)①请仔细观察【材料一】中的统计图分条归纳你的发现。

②班级举行“汲取榜样力量缓解心理压力”主题班会,要求同学们结合【材料二】发言请选出发言最得体的一项

A.袁隆平院士在研究杂交水稻的过程中也是面临多重压力,但他心怀伟大梦想最终取得辉煌成就。让我们化压力为动力,勇敢追梦,愈挫愈勇!

B.袁隆平院士在研究杂交水稻的过程中,也是面临多重压力,但他心中有伟大梦想,一往无前,坚韧不拔,扛住了压力和团队一起最终取得辉煌成就。让我们化压力为动力,团结一致,勇敢追梦!

C.袁隆平院士在研究杂交水稻的过程中,也是面临多重压力,但他心中有伟大的梦想,有毅力,能坚持,不退却,扛住了压力,最终取得辉煌成就。你们如此脆弱经不得一点风雨,这怎么能行呢!

D.听说你们最近有压力,我想就这个问题给大家一些指点。古今中外不少有成就的人都能够顶住压力,化压力为动力,成就一番事业。我们也要勇敢追梦愈挫愈勇!

阅读以下两则材料按要求完成任务。

【材料一】

某校发现九年级部分学生最近有较大压力,为具体了解他们的压力状况,对全年级500名学生进行了问卷调查,并根据调查结果形成了如下统计图:

【材料二】

袁隆平是我国研究与发展杂交水稻的开创者,也是世界上第一个成功利用水稻优势的科学家,被誉为“杂交水稻之父”。

他常说自己有两个梦想,一是“禾下乘凉梦”,二是“杂交水稻覆盖全球梦”。为了圆梦,袁隆平一生致力于杂交水稻技术的研究、应用与推广,长期奋战在农业第一线。

袁隆平顶着来自西方权威学者“搞杂交水稻是对遗传学的无知”的指责和压力进行实验研究。实验的第一步就是寻找雄性不育的水稻植株,而这犹如大海捞针。更让人始料不及的是,在研究过程中700多株珍贵的实验秧苗,一夜之间全部被人为毁坏。但是袁老迎难而上扛住了重重压力。20多年时间里,他和团队一起开展超级杂交稻攻关,接连实现了大面积示范每公顷10.5吨、12吨、13.5吨、15吨的目标。2020年,又实现了年亩产稻谷3000斤的攻关目标。

“人就像种子,要做一粒好种子”,这是袁隆平院士生前常说的一句话。

摘自《人民日报》2021年5月23日)①请仔细观察【材料一】中的统计图分条归纳你的发现。

②班级举行“汲取榜样力量缓解心理压力”主题班会,要求同学们结合【材料二】发言请选出发言最得体的一项

A.袁隆平院士在研究杂交水稻的过程中也是面临多重压力,但他心怀伟大梦想最终取得辉煌成就。让我们化压力为动力,勇敢追梦,愈挫愈勇!

B.袁隆平院士在研究杂交水稻的过程中,也是面临多重压力,但他心中有伟大梦想,一往无前,坚韧不拔,扛住了压力和团队一起最终取得辉煌成就。让我们化压力为动力,团结一致,勇敢追梦!

C.袁隆平院士在研究杂交水稻的过程中,也是面临多重压力,但他心中有伟大的梦想,有毅力,能坚持,不退却,扛住了压力,最终取得辉煌成就。你们如此脆弱经不得一点风雨,这怎么能行呢!

D.听说你们最近有压力,我想就这个问题给大家一些指点。古今中外不少有成就的人都能够顶住压力,化压力为动力,成就一番事业。我们也要勇敢追梦愈挫愈勇!

8.阅读文章,回答问题。

阅读习惯决定人生选择 ①读书,是人们千百年来一直在谈论的话题。

②人有丑俊,书有浅深。东汉思想家王充将当时的书分为三种:作、述、论。而今天书籍的种类更为繁多,有经典著作与流行书籍之别,有专业著作与大众读物之殊,有文字读物与视频读物之异。随着互联网的发达和手机的普及,人类有可能真正实现“知识的普惠”,任何层次任何形式的书籍都能轻易得到。地铁里、公交上、休息时,随时随地都能看到“低头一族”。

③不过,这种情况让人“亦喜亦忧”——随着知识的日益普及化,知识也日益浅表化和碎片化。知识的浅表化和碎片化让更多的人不必建立自己的知识结构,只要会“搜索”,无知可以显得有知,不学也可以显得博学。

④长此以往,我们既难以认知哲人理论体系的深刻严谨,也难以体验诗人情感的博大崇高,甚至无法感受艺术作品的细腻美妙。因而,认识会越来越肤浅,心灵会越来越荒芜,审美会越来越庸俗。从来不去碰一碰原创性的经典,我们自己怎么可能会有原创性?

⑤经典阅读,常常是挑战性阅读。人类流传下来的伟大经典,还有公认的名著,这一类经典著作都是挑战性阅读的读物。一位西方作家曾调侃,所谓“经典著作”就是人人说好,但人人不读的那些书籍。的确,经典很多时候是在人们的书架上“供奉”,并不在人们阅读的案头上。为什么会出现这种情况呢?或是经典的深度超出了自己的智力范围,初读往往不知所云,如罗素的《数学原理》,弗雷格的《算术基础》。还有可能是自己缺乏必要的知识准备,或时代相隔十分遥远,今人无法领略书中的美感,如屈原的骚赋、杜甫的诗歌、但丁的《神曲》。这些经典是人类的精神宝库,但大多数人不得其门而入,它们只向那些勤奋坚毅者敞开大门。

⑥经典不是心灵的“可口可乐”,我们可以咕噜咕噜地一饮而尽,它们需要我们不断钻研才能常读常新。倘若真正读懂了这些经典,你会有一种“一览众山小”的豁然。可惜,有“会当凌绝顶”雄心的人很多,但最后实现“凌绝顶”志向的人极少。弃难图易是人的天性,笔者也是如此:只要能读消遣读物就不读经典,只要能读中文就不想读英文,只要能读现代文学就不想读古代文学,只要看电视就不想读……可是,人与人拉开差距的关键,大多不是智力的高下,而是毅力与恒心的大小。

⑦客观来说,今天人们已经无法拒绝网络阅读占据大量阅读时间的现实。但在互联网空间,可不可以也飘着一缕书香?其实,已经有很多机构行动起来。这不是,在年轻人手机App里占有重要位置的今日头条与抖音,联合了在文化传承中具有重要地位的光明日报,以及出版过许多经典读物的北京出版集团、中信出版集团、果麦文化等多家文化出版机构,启动了“都来读书”全民阅读计划。“都来读书”——都来,来哪里?简而言之,就是来到经典。“都来读书”,就是希望在网络阅读中培植深度阅读的土壤,希望大家在不拒绝网络阅读的同时,也能接触到经典阅读。其实,不同的阅读和思考习惯,短时间内看不出有什么差别,时间一长就出现天差地别:有的才华出众,有的“泯然众人”。你自己选择了什么样的阅读习惯,你就为自己选择了什么样的人生。

(1)本文的中心论点是什么?

(2)第⑥段画线的句子用了哪些论证方法?有何作用?

(3)请选出下列对选文理解和分析不正确的一项

A.今天的书籍种类,有经典著作与流行著作之别,专业书籍与大众书籍之殊,文字读物与视频读物之异,比东汉思想家王充将当时的书分为作,述,论三种更为繁多。

B.很多人即使没有自己的知识结构,只要会搜索,就能将无知表现得有知,不学也能显得博学,是因为知识日益普及化时也变得日益浅表化和碎片化。

C.经典很多时候是在人们的书架上“供奉”,并不在人们阅读的案头上,这是因为经典的深度超出了自己的智力范围,读起来往往不知所云。

D.大家能够在不拒绝网络阅读的同时,还接触经典阅读,这就是多家文化机构创办“都来读书”全民阅读计划的目的。

(4)请结合自己的阅读实际,谈谈本文对你的启示。

阅读习惯决定人生选择 ①读书,是人们千百年来一直在谈论的话题。

②人有丑俊,书有浅深。东汉思想家王充将当时的书分为三种:作、述、论。而今天书籍的种类更为繁多,有经典著作与流行书籍之别,有专业著作与大众读物之殊,有文字读物与视频读物之异。随着互联网的发达和手机的普及,人类有可能真正实现“知识的普惠”,任何层次任何形式的书籍都能轻易得到。地铁里、公交上、休息时,随时随地都能看到“低头一族”。

③不过,这种情况让人“亦喜亦忧”——随着知识的日益普及化,知识也日益浅表化和碎片化。知识的浅表化和碎片化让更多的人不必建立自己的知识结构,只要会“搜索”,无知可以显得有知,不学也可以显得博学。

④长此以往,我们既难以认知哲人理论体系的深刻严谨,也难以体验诗人情感的博大崇高,甚至无法感受艺术作品的细腻美妙。因而,认识会越来越肤浅,心灵会越来越荒芜,审美会越来越庸俗。从来不去碰一碰原创性的经典,我们自己怎么可能会有原创性?

⑤经典阅读,常常是挑战性阅读。人类流传下来的伟大经典,还有公认的名著,这一类经典著作都是挑战性阅读的读物。一位西方作家曾调侃,所谓“经典著作”就是人人说好,但人人不读的那些书籍。的确,经典很多时候是在人们的书架上“供奉”,并不在人们阅读的案头上。为什么会出现这种情况呢?或是经典的深度超出了自己的智力范围,初读往往不知所云,如罗素的《数学原理》,弗雷格的《算术基础》。还有可能是自己缺乏必要的知识准备,或时代相隔十分遥远,今人无法领略书中的美感,如屈原的骚赋、杜甫的诗歌、但丁的《神曲》。这些经典是人类的精神宝库,但大多数人不得其门而入,它们只向那些勤奋坚毅者敞开大门。

⑥经典不是心灵的“可口可乐”,我们可以咕噜咕噜地一饮而尽,它们需要我们不断钻研才能常读常新。倘若真正读懂了这些经典,你会有一种“一览众山小”的豁然。可惜,有“会当凌绝顶”雄心的人很多,但最后实现“凌绝顶”志向的人极少。弃难图易是人的天性,笔者也是如此:只要能读消遣读物就不读经典,只要能读中文就不想读英文,只要能读现代文学就不想读古代文学,只要看电视就不想读……可是,人与人拉开差距的关键,大多不是智力的高下,而是毅力与恒心的大小。

⑦客观来说,今天人们已经无法拒绝网络阅读占据大量阅读时间的现实。但在互联网空间,可不可以也飘着一缕书香?其实,已经有很多机构行动起来。这不是,在年轻人手机App里占有重要位置的今日头条与抖音,联合了在文化传承中具有重要地位的光明日报,以及出版过许多经典读物的北京出版集团、中信出版集团、果麦文化等多家文化出版机构,启动了“都来读书”全民阅读计划。“都来读书”——都来,来哪里?简而言之,就是来到经典。“都来读书”,就是希望在网络阅读中培植深度阅读的土壤,希望大家在不拒绝网络阅读的同时,也能接触到经典阅读。其实,不同的阅读和思考习惯,短时间内看不出有什么差别,时间一长就出现天差地别:有的才华出众,有的“泯然众人”。你自己选择了什么样的阅读习惯,你就为自己选择了什么样的人生。

(1)本文的中心论点是什么?

(2)第⑥段画线的句子用了哪些论证方法?有何作用?

(3)请选出下列对选文理解和分析不正确的一项

A.今天的书籍种类,有经典著作与流行著作之别,专业书籍与大众书籍之殊,文字读物与视频读物之异,比东汉思想家王充将当时的书分为作,述,论三种更为繁多。

B.很多人即使没有自己的知识结构,只要会搜索,就能将无知表现得有知,不学也能显得博学,是因为知识日益普及化时也变得日益浅表化和碎片化。

C.经典很多时候是在人们的书架上“供奉”,并不在人们阅读的案头上,这是因为经典的深度超出了自己的智力范围,读起来往往不知所云。

D.大家能够在不拒绝网络阅读的同时,还接触经典阅读,这就是多家文化机构创办“都来读书”全民阅读计划的目的。

(4)请结合自己的阅读实际,谈谈本文对你的启示。

9.阅读下面文章,完成问题。

去艾青先生故乡

钱红莉

艾青先生故乡,是距金华市区很远的一个小村子。

先生老家,大极,无数房子,一进又一进,灰了,旧了。走着走着,至一中庭,天井储满白亮亮的阳光。墙壁阴影处,挂一匾额,《蒋氏家训》,松花黄的底,衬几行淡青的字:

一戒溺爱护短,要严慈相济。

二戒重男轻女,要一视同仁。

三戒粗暴任性,要说服疏导。

“二戒重男轻女”—民国时期的乡绅,早有如此心胸眼界,着实了不起。艾青先生自小便生长于这样自由气氛的家庭,难得。

艾青先生家,至少有三十间屋子吧,陈列他各个时期的照片,犹如黑白老电影,将一名游子的一生,定格于故乡的庭院。离开众人,我一人自这间屋迈至那间屋,一点点了解他的生命历程……我在一张聂鲁达的生日宴会照前,徘徊良久—原来,艾青与聂鲁达处在同一时代。我的脑海里储存的,仅仅有艾青对于一位乡下妇女大堰河的深情,以及那首著名的家国之诗,却不知他足迹遍布东欧、南美,竟也去过聂鲁达的国度,参加他五十岁生日宴会。

看完墙上相片,再去陈列柜寻觅,无数诗集封面,已然泛黄,风一吹,似要折断。许多竖排繁体版本,让人有点儿恍惚,仿佛一脚踏入旧日时光。所有人影都是旧的,唯有思想簇新。

自旧到新,这里有一位诗人一生的路程。

十几位孩子站在厅堂,朗诵艾先生的名篇。稚嫩的脸,闪亮的眼,青葱的语气,阳光映射于孩子们光亮的额上,有白银一样的质地。站在阴影处,认真倾听这些孩子们的发声,一字一顿,语感、韵律以及内在的节奏……忽然感动起来,这是《诗经》里的中国,几千年了,这种民间的气质依然在,未曾消逝。

一群鸟一样欢快的孩子,有不少热爱写诗的。他们将打印好的诗,呈给诗人蓝蓝批阅。蓝蓝汗流浃背,毫无焦躁之气,一行一行认真地读着,赞美着。对每一个孩子,她皆不吝溢美之词。其中一个女孩,默默等在最后,腼腆不前。她的老师牵着她走向蓝蓝,帮她寒暄介绍……这位金华乡下的小学老师,很了不起,她在孩子们心里种上了诗歌的种子。

去年在黄山宏村,我们放弃午休,静静地坐在餐桌旁,听诗人树才讲自己如何启发孩子们写诗。今年在金华乡下,看蓝蓝大汗淋漓地赞美孩子们稚嫩的文笔。对于真正的诗人,我一直心存敬畏。如果说人类的文明一直在曲径通幽地流转,那么,诗人们是一盏盏明灯,照亮了许多光所不能抵达的幽暗角落。

一直相信,一个国家,只要有诗人在,它也就不至于沉堕到哪里去。诗歌的力量潜移默化,它并非一棵树摇动另一棵树,而是一片星光映衬另一片星光,是用心的陪伴,是清新的启蒙,也是永久的照耀。

我们去赤松镇,参观佛手园。来得不是时候,佛手的果实十月成熟,那时该是满目橙黄,雍容交错,像抒情的动词,生生不息,绚烂多姿。如今,一派青色,郁郁累累于枝头,温柔沉静。也好,人世过于喧嚣,适当的寡言,何尝不是一种净化?

出佛手园,远处有山,山中有岚,有云。岚清,云白,绸缎一般,棉花一般,曼妙而行,逍遥自在。除了爱,还有眼前这山川草木。小小人类身处自然,永不孤单。那些草木,那些动物,那些自然界中的生灵,各安其所,相处自洽。而人类,不免焦虑,屡屡焦虑,内在小宇宙紊乱,何不走到自然中,谦卑蹲下,去学习一株草、一颗露珠的宁静?

金华美食,名不虚传。吃到最为新鲜的菱角、莲子,有着自河里采下便来到餐桌的鲜嫩簇新。菱角、莲子这两样水中仙物,生熟皆宜。老菱角皮厚,需双手捧了,以尖齿叩开,吃相颇不雅观。老菱角要怎样吃呢?在小河之上,双腿悬空于老木桥,悠悠荡荡吹着藕花风,如此心无旁骛地吃起来,才契合人类的野性。

有一餐,晕车导致对肉类失去胃口,事后方知,那一道道肉类佳肴,正是大名鼎鼎的金华两头乌烹制而成。我一块也未品尝,但那餐饭,确乎吃出了诗性。只说平常无奇的猪尾、猪头、猪耳之流,是不好登大雅之堂的,但这也拦不住厨师的一颗匠心,他在这些庸常食物下,垫一张荷叶。正是这青翠无尘的荷叶,让一盘菜变得雅致起来。虽未动箸,我一直在观赏它,何其美焉。建于雅俗之间的美,接地气,又有底气,像汪曾祺的那些水墨画,哪怕一棵葱一瓣蒜,涵容不尽,怎么看,怎么美气。你能说一盘被荷叶衬托的猪头肉俗吗?不能,因为它让你看见了一颗诗心。

夜里,来自各地的诗人们,坐在灯光下,讨论“人文精神与诗歌”。所谓人文,莫非人性与文明。诗歌呢?如果土地的伦理,是长出庄稼,那么,诗歌的伦理,就是要有温暖的心肠。因为和冰冷的智力相比,我们更相信温暖的心肠。

(选自《光明日报》,有删改)

(1)艾青先生的故乡充满诗情。文中写了哪些与诗有关的事情?(写出两件即可)

(2)文章画线处,作者为什么对“真正的诗人”一直心存“敬畏”?请分析原因。

(3)下面的句子使用了什么修辞手法?写出了景物怎样的特点?

岚清,云白,绸缎一般,棉花一般,曼妙而行,逍遥自在。

(4)结合文章内容,分析结尾处“温暖的心肠”的含义。

去艾青先生故乡

钱红莉

艾青先生故乡,是距金华市区很远的一个小村子。

先生老家,大极,无数房子,一进又一进,灰了,旧了。走着走着,至一中庭,天井储满白亮亮的阳光。墙壁阴影处,挂一匾额,《蒋氏家训》,松花黄的底,衬几行淡青的字:

一戒溺爱护短,要严慈相济。

二戒重男轻女,要一视同仁。

三戒粗暴任性,要说服疏导。

“二戒重男轻女”—民国时期的乡绅,早有如此心胸眼界,着实了不起。艾青先生自小便生长于这样自由气氛的家庭,难得。

艾青先生家,至少有三十间屋子吧,陈列他各个时期的照片,犹如黑白老电影,将一名游子的一生,定格于故乡的庭院。离开众人,我一人自这间屋迈至那间屋,一点点了解他的生命历程……我在一张聂鲁达的生日宴会照前,徘徊良久—原来,艾青与聂鲁达处在同一时代。我的脑海里储存的,仅仅有艾青对于一位乡下妇女大堰河的深情,以及那首著名的家国之诗,却不知他足迹遍布东欧、南美,竟也去过聂鲁达的国度,参加他五十岁生日宴会。

看完墙上相片,再去陈列柜寻觅,无数诗集封面,已然泛黄,风一吹,似要折断。许多竖排繁体版本,让人有点儿恍惚,仿佛一脚踏入旧日时光。所有人影都是旧的,唯有思想簇新。

自旧到新,这里有一位诗人一生的路程。

十几位孩子站在厅堂,朗诵艾先生的名篇。稚嫩的脸,闪亮的眼,青葱的语气,阳光映射于孩子们光亮的额上,有白银一样的质地。站在阴影处,认真倾听这些孩子们的发声,一字一顿,语感、韵律以及内在的节奏……忽然感动起来,这是《诗经》里的中国,几千年了,这种民间的气质依然在,未曾消逝。

一群鸟一样欢快的孩子,有不少热爱写诗的。他们将打印好的诗,呈给诗人蓝蓝批阅。蓝蓝汗流浃背,毫无焦躁之气,一行一行认真地读着,赞美着。对每一个孩子,她皆不吝溢美之词。其中一个女孩,默默等在最后,腼腆不前。她的老师牵着她走向蓝蓝,帮她寒暄介绍……这位金华乡下的小学老师,很了不起,她在孩子们心里种上了诗歌的种子。

去年在黄山宏村,我们放弃午休,静静地坐在餐桌旁,听诗人树才讲自己如何启发孩子们写诗。今年在金华乡下,看蓝蓝大汗淋漓地赞美孩子们稚嫩的文笔。对于真正的诗人,我一直心存敬畏。如果说人类的文明一直在曲径通幽地流转,那么,诗人们是一盏盏明灯,照亮了许多光所不能抵达的幽暗角落。

一直相信,一个国家,只要有诗人在,它也就不至于沉堕到哪里去。诗歌的力量潜移默化,它并非一棵树摇动另一棵树,而是一片星光映衬另一片星光,是用心的陪伴,是清新的启蒙,也是永久的照耀。

我们去赤松镇,参观佛手园。来得不是时候,佛手的果实十月成熟,那时该是满目橙黄,雍容交错,像抒情的动词,生生不息,绚烂多姿。如今,一派青色,郁郁累累于枝头,温柔沉静。也好,人世过于喧嚣,适当的寡言,何尝不是一种净化?

出佛手园,远处有山,山中有岚,有云。岚清,云白,绸缎一般,棉花一般,曼妙而行,逍遥自在。除了爱,还有眼前这山川草木。小小人类身处自然,永不孤单。那些草木,那些动物,那些自然界中的生灵,各安其所,相处自洽。而人类,不免焦虑,屡屡焦虑,内在小宇宙紊乱,何不走到自然中,谦卑蹲下,去学习一株草、一颗露珠的宁静?

金华美食,名不虚传。吃到最为新鲜的菱角、莲子,有着自河里采下便来到餐桌的鲜嫩簇新。菱角、莲子这两样水中仙物,生熟皆宜。老菱角皮厚,需双手捧了,以尖齿叩开,吃相颇不雅观。老菱角要怎样吃呢?在小河之上,双腿悬空于老木桥,悠悠荡荡吹着藕花风,如此心无旁骛地吃起来,才契合人类的野性。

有一餐,晕车导致对肉类失去胃口,事后方知,那一道道肉类佳肴,正是大名鼎鼎的金华两头乌烹制而成。我一块也未品尝,但那餐饭,确乎吃出了诗性。只说平常无奇的猪尾、猪头、猪耳之流,是不好登大雅之堂的,但这也拦不住厨师的一颗匠心,他在这些庸常食物下,垫一张荷叶。正是这青翠无尘的荷叶,让一盘菜变得雅致起来。虽未动箸,我一直在观赏它,何其美焉。建于雅俗之间的美,接地气,又有底气,像汪曾祺的那些水墨画,哪怕一棵葱一瓣蒜,涵容不尽,怎么看,怎么美气。你能说一盘被荷叶衬托的猪头肉俗吗?不能,因为它让你看见了一颗诗心。

夜里,来自各地的诗人们,坐在灯光下,讨论“人文精神与诗歌”。所谓人文,莫非人性与文明。诗歌呢?如果土地的伦理,是长出庄稼,那么,诗歌的伦理,就是要有温暖的心肠。因为和冰冷的智力相比,我们更相信温暖的心肠。

(选自《光明日报》,有删改)

(1)艾青先生的故乡充满诗情。文中写了哪些与诗有关的事情?(写出两件即可)

(2)文章画线处,作者为什么对“真正的诗人”一直心存“敬畏”?请分析原因。

(3)下面的句子使用了什么修辞手法?写出了景物怎样的特点?

岚清,云白,绸缎一般,棉花一般,曼妙而行,逍遥自在。

(4)结合文章内容,分析结尾处“温暖的心肠”的含义。

10.阅读下面的文字,根据要求作文。

校报《青青文苑》举办征文活动。围绕“善良”这一话题给出了作文题目。请你以“善是心灵阳光的照射”为题,写一篇作文,向“文坛逐鹿”栏目投稿。

要求:(1)立意自定,文体自选(除诗歌外),不得套作,不得抄袭。(2)表达意图明确,内容具体充实。(3)字迹工整,书写清楚,卷面整洁,字数不少于600字。(4)文中不得出现真实的人名、校名等。

校报《青青文苑》举办征文活动。围绕“善良”这一话题给出了作文题目。请你以“善是心灵阳光的照射”为题,写一篇作文,向“文坛逐鹿”栏目投稿。

要求:(1)立意自定,文体自选(除诗歌外),不得套作,不得抄袭。(2)表达意图明确,内容具体充实。(3)字迹工整,书写清楚,卷面整洁,字数不少于600字。(4)文中不得出现真实的人名、校名等。

查看全部题目

相关试卷推荐

更多热门试卷

如何查看答案以及解析

扫描右侧二维码查看试卷答案解析以及视频讲解